Экономическая траектория послевоенной Беларуси

80 лет назад отгремели салюты Победы над фашистской Германией. Война, лишившая жизни десятки миллионов людей, принесла также огромные экономические потери. Потребовались подвиги теперь уже на мирном фронте.

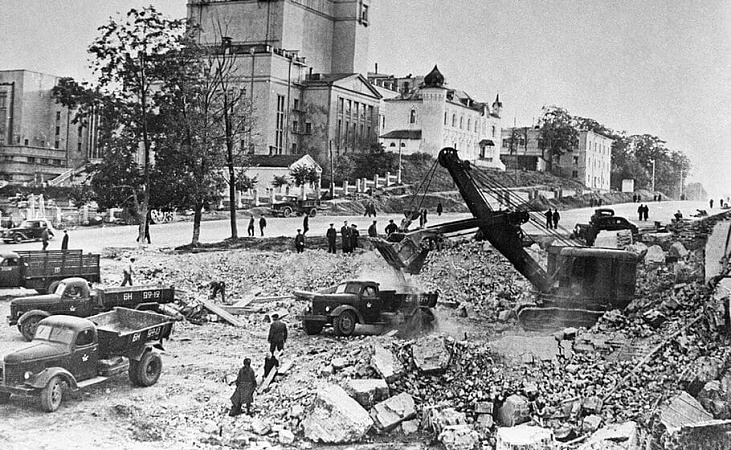

Экономическая история послевоенной Беларуси – это история стремительного роста и развития, от расчистки руин до создания современного промышленно-аграрного комплекса, являющегося надежным фундаментом социально-культурной сферы.

Великая Победа для нас, белорусов, имеет особое значение. Во фронтовых сражениях, в партизанской и подпольной борьбе с оккупантами Беларусь потеряла треть населения. Это была колоссальная брешь. Государственная комиссия после освобождения БССР оценила ее материальные потери в 75 млрд советских рублей (15 млрд долл. США на то время), что было равно половине довоенного национального богатства республики.

В наши дни межведомственная рабочая группа, созданная Советом Министров, по инициативе Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, произвела перерасчет ущерба, причиненного БССР нацистскими преступниками. Он эквивалентен стоимости 43,5 тыс. тонн золота (по состоянию на 1 октября 2022 г. эта сумма превысила 2,3 трлн долл. США).

Оглядываясь назад, мы неизменно отдаем должное духу белорусского народа, мощной антифашистской борьбе против оккупантов, когда практически каждый пятый житель БССР в той или иной форме сражался за освобождение. Это было высоко оценено странами антигитлеровской коалиции. БССР стала одной из 50 стран – основательниц ООН, что давало ей право работать во многих международных организациях под эгидой ООН. Международное признание помогало восстановлению народного хозяйства. А помощи требовалось неимоверно много. В 1945 г. в БССР было выпущено промышленной продукции к довоенному уровню 1940 г. всего 20%. Но Беларусь не осталась в беде одна. Россия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Чувашия, Удмуртия, другие союзные и автономные республики СССР оказывали помощь оборудованием, транспортными средствами, присылали металл, каменный уголь, нефтепродукты, строительные материалы, скот, потребительские товары. В 1944 г. – первой половине 1945 г. поступили 6 энергопоездов, 37 металлообрабатывающих предприятий (общее количество станков – 7 тыс.), комплекты оборудования для заводов. Строительство и оснащение крупнейших промышленных объектов финансировалось из союзного бюджета. Но уже с 1950-х гг. БССР перестала быть дотационной республикой и вплоть до распада СССР пополняла союзный бюджет.

Весьма ощутимой была и международная помощь БССР по линии ООН – ЮНРРА (Организации помощи и восстановления Объединенных Наций). Беларусь была включена в число 10 стран, наиболее пострадавших от оккупации. Общий итог этой помощи – 61 млн долл. США, на то время очень значительная сумма, а формировалась она за счет стран, не пострадавших от оккупации и вносивших добровольные взносы в фонд ЮНРРА. Более двух третей ее составляли продукты питания, которые направлялись в первую очередь в детские дома, больницы, раздавались наиболее потерпевшим гражданам, семьям погибших красноармейцев и партизан. Почти на 18 млн долл. США было поставлено оборудования для восстановления промышленности: электростанции из Англии, американские грузовики, тракторы и бульдозеры, французские и английские строительные краны и др.

Для полноты картины того времени необходимо отметить и возмещение БССР ущерба от оккупации государством-агрессором. В послевоенные годы на стройках и других объектах БССР работали десятки тысяч военнопленных и интернированных. Из Германии были поставлены комплекты 175 предприятий (19 140 единиц технологического оборудования), другая техника, сырье, топливо, продовольствие, потребительские товары. На начало 1947 г. БССР получила в счет репараций из Германии 130 430 лошадей, 137 847 голов крупного рогатого скота, а также большое количество мелкого скота и птицы.

Использование прежде всего общесоюзных ресурсов, а также германских репараций, помощи ООН-ЮНРРА содействовало быстрому восстановлению экономики БССР, росту и изменению структуры промышленности. Данные статистики того времени: в БССР промышленное производство в 1945–1950 гг. увеличилось в 5,8 раза, а выпуск продукции машиностроения – в 8,9 раза. В 1950 г., по сравнению с 1940 г., выпуск промышленной продукции увеличился на 15%, при этом продукции машиностроения – в 3,4 раза.

Эти цифры более чем красноречивы, это документальная летопись рекордных темпов восстановления и развития индустриальной составляющей экономики. Ничего подобного не фиксировалось ни в одном периоде истории Беларуси, и этим можно гордиться.

В последующие годы в БССР создавались, динамичными темпами развивались и модернизировались высокотехнологичные и наукоемкие производства: станкостроение, в т.ч. с программным управлением, приборостроение, радиоэлектроника, производство электронно-вычислительных машин, промышленных автоматических линий, лазеров, роботов, оптических приборов, химической, топливно-энергетической промышленности и т.д. Началась добыча калийных удобрений и нефти.

В 1970-е годы, которые привыкли называть «застойными», Беларусь славилась успешным развитием, прежде всего в промышленности. Если в масштабах СССР, в 1970–1975 гг., прирост выпуска валовой промышленной продукции составил 43%, то в БССР он был намного выше – 64%. В 1976–1980 гг. в СССР среднегодовые темпы роста валового выпуска промышленной продукции составили 4,4%, в БССР – 7,2%. Тенденция опережающих, по сравнению с общесоюзными, темпов роста выпуска промышленной продукции, а также других макроэкономических показателей развития БССР сохранялась до 1990 г. В 1970–1980-е гг. БССР стабильно имела положительное сальдо по внутрисоюзному вывозу-ввозу продукции машиностроения и металлообработки, вывоз превышал ввоз в 1,6 раза, а с 1972 по 1990 г. сумма положительного сальдо увеличилась в 2,5 раза.

В послевоенные годы в БССР динамично развивалась не только промышленность, но и сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. По внешнеторговому обороту БССР занимала 3-е место среди республик СССР, после РСФСР и УССР. 70% белорусского экспорта направлялось в социалистические страны, 20% – в развитые капиталистические и 10% – в развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. В экспорте, как и во внутрисоюзном вывозе, преобладала продукция машиностроения и химической промышленности: грузовые автомобили, тракторы, станки, инструменты, электронно-вычислительные машины, дорожная техника, химические волокна и нити, калийные удобрения. Экспортировались также мотоциклы, телевизоры, велосипеды, холодильники, пианино, изделия из льна и многое другое.

Уже в 1960 г. продукция 106 предприятий БССР экспортировалась в 47 стран мира, в 1985 г. 300 предприятий вышли на рынки более чем 100 стран мира. Эти благотворные перемены, заметим, происходили в республике, которая до второй половины ХХ века экспортировала в основном сельскохозяйственную и лесную продукцию.

В 1991 г. произошел распад Советского Союза. Республика Беларусь стала суверенным государством, должна была самостоятельно решать политические и экономические проблемы развития страны. Изменились также условия хозяйствования, потребовалась адаптация к рыночным условиям как внутри, так и за пределами государства. В 1991 г., на два года позже, чем в СССР в целом, в Беларуси начался глубокий экономический кризис, который продолжался до 1995 г. включительно. За чертой минимального потребительского бюджета в стране оказалось более 60% населения. В 1994 г. инфляция в Беларуси приблизилась к 30% в месяц. Выросла безработица. Но появились и положительные результаты рыночных преобразований: негосударственный сектор в экономике, главным образом в торговле и производстве потребительских товаров, рыночные механизмы хозяйствования, иностранные и совместные предприятия.

По поручению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 1994 г. была разработана «Программа неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса». Планировались укрепление государственного регулирования рыночными преобразованиями, остановка спада производства, уменьшение инфляции, недопущение дальнейшего падения уровня жизни граждан. Белорусский рубль в 1994 г. был объявлен национальной валютой. Реализация программы обеспечила уже в 1995 г. замедление инфляции. Была разработана стратегия выхода Беларуси из кризиса, создания основ социально ориентированной рыночной экономики.

В результате выполнения программы «Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг.», принятой на первом Всебелорусском народном собрании, в 2000 г. ВВП Беларуси, по сравнению с 1995 г., вырос на 36%, экспорт – на 50%, реальные денежные доходы населения – на 72%. Однако по объему ВВП, производству сельскохозяйственной продукции, инвестициям в основной капитал уровень докризисного 1990 г. еще не был достигнут. Среди причин – санкции западных стран в связи с негативным отношением к итогам референдумов 1995 и 1996 гг. в Беларуси, а также мировой экономический кризис и его проявление – дефолт в 1998 г. в России, которая является основным внешнеторговым партнером Беларуси.

Основные задачи программы социально-экономического развития на 2001–2005 гг., которые осуществлялись под девизом «За сильную и процветающую Беларусь!», были перевыполнены: ВВП увеличился на 43% (при плане на пятилетку 35–40%), промышленное производство – на 49% (при плане 28–32%), инвестиции в основной капитал возросли на 79% (при плане 60–70%). В 2005 г. была самая низкая за предыдущие 15 лет инфляция – 8%. Отличительной особенностью следующей пятилетки (2006–2010 гг.) стало повышение уровня и качества жизни населения, строительство государства, удобного для людей. Прирост макроэкономических показателей на этот период был запланирован в среднем в 1,5 раза. Итог – ВВП увеличился на 42%, инвестиции в основной капитал – в 2,3 раза, реальные денежные доходы населения выросли на 74,5%.

Стратегической целью программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. стало вхождение в число первых 50 стран мира по индексу человеческого развития, что и было достигнуто. За 5 лет реальная заработная плата увеличилась на 42,5%, размер пенсий – на 25%, реальные денежные доходы – на 33%.

В программе социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 гг. приоритетами были названы инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, проблемы молодежи. Было объявлено о переходе от «догоняющей» стратегии к «опережающей». Главным результатом пятилетки стало повышение уровня жизни населения, сохранение безопасности и суверенитета страны. Несмотря на тяжелые испытания, связанные с пандемией COVID-19, обострением общественно-политической ситуации в стране, введением экономических санкций западных стран, в Республике Беларусь удалось сохранить внутреннюю стабильность, не допустить обвала экономики. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос на 14% и достиг в 2020 г. более 20 тыс. долл. США. В стране была обеспечена занятость населения, реальная заработная плата выросла более чем на 30%, реальные денежные доходы населения – на 14,6%. Под воздействием неблагоприятных внешних факторов ниже запланированного оказался рост ВВП, экспорта и инвестиций. Не удалось в полной мере провести техническое переоснащение предприятий, повысить производительность труда, прежде всего в государственном секторе экономики.

Главная цель программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. – стабильность в обществе и рост благосостояния граждан. Основные приоритеты программы – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Разработка и реализация программ социально-экономического развития Республики Беларусь позволила остановить обвальный экономический спад в 1991–1995 гг., создать систему управления экономическими процессами. Магистральным путем развития нашей страны стало построение социально ориентированной рыночной экономики. Выбор модели учитывал особенности истории, национального характера народа, традиций хозяйствования в Беларуси, опыт развитых рыночных стран. Основными чертами белорусской модели социально-экономического развития стали:

1) сильная и эффективная государственная власть, способная обеспечить политическую стабильность, экономическую безопасность страны и граждан, социальную справедливость и общественный порядок;

2) равенство различных форм собственности, развитие государственного и частного секторов экономики;

3) умеренные темпы рыночных преобразований, отказ от «шоковых» реформ;

4) многовекторность внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации мирохозяйственных связей, экономическое сотрудничество на постсоветском пространстве;

5) активизация интеграционных процессов, прежде всего экономических, со странами СНГ и Россией;

6) сильная социальная политика государства в области экономики: инвестиции в здравоохранение, образование, профессиональное и культурное развитие личности, адресная социальная помощь.

Таким образом, экономика Беларуси в годы Великой Отечественной войны понесла огромные потери, затем осуществила стремительный рывок, достигла значительных успехов во второй половине ХХ века, что стало фундаментом для построения суверенного государства. Сегодня у нашего народа есть стремление и возможности решить те задачи, которые поставило время. Нет сомнений: молодое независимое белорусское государство будет укреплять свои позиции в многополярном мире, развивать производство, социальную сферу, внешнеэкономическую деятельность, что станет основой повышения уровня жизни и благополучия граждан нашей страны.

кандидат исторических наук,

кандидат исторических наук,