Бухгалтерский и налоговый учет выручки от реализации продукции: реальные возможности использования учетной политики

С 1 января 2018 года начал действовать новый Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», который существенно изменил порядок признания, оценки и отражения в отчетности, а следовательно, и в самом бухгалтерском учете выручки от реализации продукции, работ, услуг. В данной статье будут проанализированы возможности применения норм бухгалтерских и налоговых регулятивов для достоверного отражения величины выручки в бухгалтерском и налоговом учетах.

С 1 января 2014 года введен в действие Закон № 57-З1, в рамках которого были узаконены принципы отечественного бухгалтерского учета. Одним из этих принципов является принцип начисления, согласно которому «…хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним». Этот принцип является одним из двух фундаментальных принципов МСФО. Так, в п. ОВ 17 «Концептуальных основ финансовой отчетности» отмечено, что учет «по методу начисления отражает последствия влияния операций, а также прочих событий и обстоятельств, на экономические ресурсы отчитывающейся организации и предъявленные к ней требования в тех периодах, в которых данные последствия имеют место быть, даже если являющиеся их следствием денежные поступления и выплаты происходят в другом периоде». Реализация принципа начисления на практике существенно раздвигает информационные границы бухгалтерской отчетности, так как это позволяет пользователям отчетности увидеть и оценить будущие перспективы организации в части будущих поступлений и оттоков экономических ресурсов. Иначе, современный бухгалтерский учет учитывал бы хозяйственные операции только в момент поступления и выбытия денежных средств, которые связаны с этими операциями.

Справочно: принцип начисления не является новеллой для учетно-аналитической практики отечественных субъектов хозяйствования. Так, еще во времена СССР, например, поступление материалов могло отражаться раньше или позже фактического платежа за их приобретение. Или заработная плата рабочим сначала начислялась, а уже потом выплачивалась. Однако в советском учете существовала жесткая привязка хозяйственной операции по реализации продукции с поступлением денежных средств (или иных активов) в организацию. После того как наравне с перестройкой экономической системы на рыночные условия стали в том числе реформировать бухгалтерский учет, одним из основных нововведений стала двухвариантная методика учета реализованной продукции: выручка от реализации стала учитываться или в момент отгрузки продукции, или же можно было применять советскую методику, которая получила название «по оплате». В конечном итоге это привело к тому, что многие организации, которые стали применять новую методику учета выручки, столкнулись с известным парадоксом бухгалтерского учета: «прибыль есть – денег нет». Но помимо этого у многих учетных специалистов сложилось стойкое убеждение, что метод учета выручки «по отгрузке» и является реализацией на практике принципа начисления, заимствованного из системы бухгалтерского учета высокоразвитых стран. Попробуем же разобраться, действительно ли это так.

История: 1 ноября 1991 года был принят Приказ № 562, который в 1992 г. был утвержден Минфином РБ. Этот План счетов ознаменовал начало сближения тогда еще советской системы бухгалтерского учета с международной и оказал существенное влияние на дальнейшее развитие отечественной учетной системы. Так, появились совершенно новые объекты учета (нематериальные активы, финансовые вложения); была упразднена методика двухканального начисления амортизации (как износа и фонда); была внедрена альтернативная методика выпуска продукции, воплотившая в себе элементы стандарт-костинга, при которой отклонения фактической себестоимости произведенной продукции от нормативной списывались в полном объеме на счет реализации; появилась возможность создания резервов по сомнительным долгам, списания общехозяйственных расходов на счет реализации и другие изменения. Но, на наш взгляд, одной из основных новелл явилась возможность применения альтернативной методики учета реализованной продукции.

Так, согласно принятому Плану счетов выручку в бухгалтерском учете можно было учесть:

– по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги;

– по мере оплаты покупателем (заказчиком) расчетных документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.

Если в учетно-аналитической практике при учете выручки выбирался первый метод (по отгрузке и представлении расчетных документов продавцу), то взамен отчужденной продукции, товаров, работ, услуг продавец получал обязательство от покупателя оплатить полученную в его распоряжение продукцию, а именно – дебиторскую задолженность. Последняя отнюдь не гарантировала продавцу продукции получение денежных средств в надлежащий срок. Более того, в условиях инфляционной экономики и отсутствия обязательного инструмента дисконтирования обязательств зачисление денежных средств на расчетный счет спустя несколько недель или месяцев значительно ухудшало платежеспособность коммерческих организаций, так как покупательная способность денег в 90-е годы очень быстро снижалась. При этом такая методика имела большое достоинство, так как при ее использовании в учете продавца фиксировался доход от реализации и, как следствие, прибыль, что делало бухгалтерскую отчетность организации довольно привлекательной для заинтересованных пользователей в части отражаемых в ней финансовых результатов. Однако в итоге организации сталкивались со знаменитым бухгалтерским парадоксом «прибыль есть – денег нет», приводящим к очень сложному финансовому состоянию субъекта хозяйствования.

Практически не изменилась ситуация в РБ после принятия постановления № 1813, которое вступило в юридическую силу с 1 января 2004 года. Согласно данному постановлению выручка от реализации отражалась в бухгалтерском учете на момент ее признания в соответствии с учетной политикой организации:

– при признании в бухгалтерском учете выручки от реализации по мере отгрузки товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг (метод начисления) – по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и других счетов учета расчетов в корреспонденции с кредитом счета 90 «Реализация»;

– при признании в бухгалтерском учете выручки от реализации по мере оплаты отгруженных товаров, готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг – по дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», счетов учета расчетов и других счетов в корреспонденции с кредитом счета 90 «Реализация».

Однако в отличие от ранее действовавшего до 2004 года законодательства, постановлением № 181 вводились дополнительные критерии признания выручки. А именно, данный показатель признавался в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий:

– организация на основании договора или ином основании, предусмотренном законодательством, имеет право на получение выручки;

– сумма выручки определена в соответствии с принятой организацией учетной политикой;

– расходы, включенные в фактическую себестоимость реализованных товаров, готовой продукции, работ, услуг, определены и соответствуют полученной или подлежащей получению выручке.

Данные критерии усилили правовую составляющую при признании выручки от реализации, так как организация могла отразить в своем учете величину данного показателя только в том случае, если это было подтверждено договором или соответствовало нормам законодательства, что делало легитимным отгрузку продукции и ее дальнейшую оплату. Также данные критерии признания выручки подчеркивали обязательное наличие информации о соответствующей ей (выручке) величине расходов. Так, если продавец получал денежные средства за продукцию, но при этом сама продукция была еще не произведена и (или) не отгружена, следовательно, в бухгалтерском учете фиксировалась кредиторская задолженность в виде полученного аванса от покупателей. А если организация отгружала продукцию и впоследствии получала денежные средства за нее, но при этом в системе бухгалтерского учета организации-продавца отсутствовала информация о себестоимости реализованной продукции, то вместо выручки фиксировался внереализационный доход.

Однако даже наличие этих критериев не избавило субъектов хозяйствования, применяющих метод признания выручки «по отгрузке», от проблемы неплатежей покупателей за отгруженную продукцию. При этом нормы постановления № 181 способствовали окончательному закреплению в сознании учетных специалистов, что метод учета выручки «по отгрузке» – это и есть метод начисления.

В 2011 году была принята Инструкция № 1024. Данный нормативный документ окончательно закрепил переход субъектов хозяйствования от «операционного» подхода признания выручки (отгрузка или оплата) к «критериальному». Так, с 2012 года выручка от реализации продукции признается в бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий (критериев):

1) покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продукцию, товары;

2) сумма выручки может быть определена;

3) организацией предполагается получение экономических выгод в результате совершения хозяйственной операции;

4) расходы, которые произведены или будут произведены при совершении хозяйственной операции, могут быть определены.

Также в Инструкции № 102 отмечено, что дата признания выручки от реализации продукции определяется исходя из «…условий специфики осуществляемой деятельности, условий заключенных договоров». Нормы Инструкции № 102 позволяют отразить в бухгалтерском учете выручку от реализации продукции при соблюдении последних трех условий, т.е. до момента передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на продукцию. Но самой поздней датой признания выручки должна являться дата передачи покупателю всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на продукцию.

В момент принятия Инструкции № 102 метод учета выручки «по оплате» был сохранен. Ему была посвящена глава 4 этого нормативного правового акта. Однако было заявлено, что этот метод учета выручки является переходным, что и подтвердилось на практике – 1 января 2013 года метод бухгалтерского учета выручки от реализации продукции «по оплате» был упразднен. Возникает в связи с этим резонный вопрос: соответствует ли оставшийся метод учета выручки ранее действовавшему методу «по отгрузке», или же мы являемся свидетелями абсолютно нового метода учета выручки от реализации продукции.

Многие учетные специалисты дают первый вариант ответа на обозначенный вопрос. И это, с их точки зрения, логично. Ведь существование на протяжении более чем 20 лет метода учета выручки «по отгрузке», который с 2004 по 2012 годы имел в действовавшем законодательстве синоним «метод начисления», привело к тому, что многие специалисты в области бухгалтерского учета их отождествляют и не видят между ними никакой методологической разницы. А если в отечественных нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету денонсируется метод учета выручки «по оплате», следовательно, логично предположить, что остается место только методу «по отгрузке». Об этом свидетельствуют содержания учетных политик некоторых коммерческих организаций, в которых в разделе учета выручки отмечается, что она признается «по методу начисления (отгрузке)».

По мнению автора, такая точка зрения в корне ошибочна и потому негативно влияет на учетно-аналитическую практику многих субъектов хозяйствования, в которых из-за применения метода учета выручки «по отгрузке» возрастают риски неплатежей со стороны покупателей, а также ухудшается собственная платежеспособность.

Для обоснования данной позиции сначала исследуем само определение принципа начисления. В нем четко оговорено, что хозяйственные операции должны отражаться в бухгалтерском учете «…независимо от даты проведения расчетов по ним».

Во-первых, это не означает запрет на отражение операций в момент осуществления расчетов по ним. Если проецировать эту ситуацию на учет выручки, то в Инструкции № 102 четко оговорено, что дата признания выручки определяется исходя из специфики осуществления хозяйственной деятельности, условий договоров, а также выполнением перечисленных условий признания выручки. Так, в договоре может быть определено, что переход права собственности на реализуемую продукцию покупателю полностью осуществляется только после оплаты им данной продукции (это предусмотрено в ст. 461 ГК5). В итоге, выручка после отгрузки продукции может быть не признана в бухгалтерском учете, так как в договоре будет обозначена конкретная дата – дата оплаты.

Во-вторых, отсутствие «привязки» даты отражения хозяйственной операции к дате платежа по ней не означает, что выручку от реализации следует отражать именно после отгрузки продукции покупателю. По той простой причине, что ни в одном нормативном правовом акте по бухгалтерскому учету такой нормы не существует. Инструкция № 102 дает возможность бухгалтеру определять дату признания выручки на основе условий договора, а это не обязательно может быть дата отгрузки продукции покупателю.

Однако существует еще одна причина использования в учетно-аналитической практике многих промышленных организаций метода учета выручки «по отгрузке», помимо сложившейся ассоциативности метода начисления с методом «по отгрузке» из-за предыдущих норм актов законодательства. Огромное влияние на учетно-аналитическую практику субъектов хозяйствования оказывает система налогообложения. Это обусловлено тем, что доминирующую роль в управлении собственностью коммерческих организаций продолжает играть государство в виде соответствующих органов власти (министерств, ведомств, концернов). Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы изъять из оборота организации как можно больше налоговых платежей. Поэтому для обслуживания интересов названного участника хозяйственных процессов бухгалтерский учет нацелен прежде всего на достоверное и своевременное исчисление налогов. Для этого первоначально следует строго придерживаться норм налогового законодательства, а уже затем бухгалтерского. В отношении признания выручки от реализации для целей налогообложения с 2013 года принят единый метод, который по сути является методом учета выручки «по отгрузке». В частности, в ст. 121 НК6 оговорена дата признания реализации продукции в целях определения НДС. Ей может быть:

– дата отпуска продукции покупателю или организации (ИП), осуществляющей перевозку (экспедирование) товара, или организации связи, если продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не производит затрат по их доставке (транспортировке);

– дата, определяемая в соответствии с учетной политикой организации (решением ИП), но не позднее даты начала их транспортировки – в иных случаях.

Определение даты отпуска товаров покупателю и начала транспортировки товаров разъяснено в Письме № 2-1-10/87. Так, даты отпуска покупателю и начала транспортировки должны определяться соответственно или исходя из даты составления товарно-транспортной накладной (далее – ТТН-1) либо CMR-накладной, или исходя из данных, указанных в ТТН-1 либо CMR-накладной в графах 16 «Дата, время убытия с погрузки» (для ТТН-1) и 22 «Прибытие под погрузку. Убытие» (для CMR-накладной). В случаях, когда передача товаров будет осуществляться без использования автотранспорта, датой отпуска покупателю будет являться дата составления товарной накладной.

Практически аналогичный подход предусмотрен по дате признания выручки от реализации в целях исчисления налога на прибыль (ст. 168 НК). Дата отгрузки товаров определяется в соответствии с учетной политикой организации, но не может быть позже:

– даты их отпуска покупателю (получателю или организации (индивидуальному предпринимателю), осуществляющей перевозку (экспедирование) товара, или организации связи), если продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не производит затрат по доставке (транспортировке);

– в иных случаях – наиболее ранней из следующих дат: даты передачи покупателю (получателю) либо даты передачи организации (индивидуальному предпринимателю), осуществляющей перевозку (экспедирование) товаров, оплату услуг которой производит покупатель.

Как видим, в налоговом учете существует только два варианта с датой отражения выручки. Чаще всего этой датой как раз и является дата отгрузки продукции со склада. Дата оплаты отгруженной продукции для налогового учета не имеет никакого значения, так же как и иные условия выполнения договора в части признания выручки.

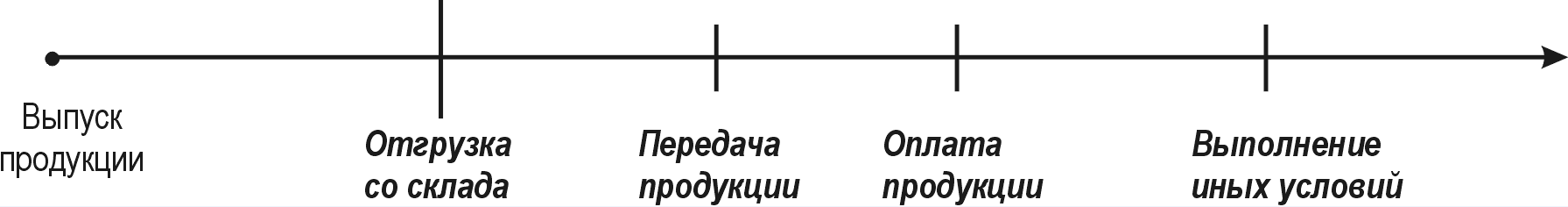

Теперь представим на временной шкале возможные даты отражения выручки в бухгалтерском учете:

Точки идентификации выручки от реализации продукции в бухгалтерском учете

Сразу отметим, что дата оплаты и дата выполнения иных условий (дата завершения наладки оборудования, установки, продажи третьим лицам покупателем и т.д.) могут располагаться на временной шкале в иной последовательности.

Например, оплата может произойти до выпуска продукции или после даты выполнения иных условий.

Главный смысл представленных точек идентификации выручки в бухгалтерском учете заключается в следующем:

– самой ранней датой признания выручки может являться только дата отгрузки продукции. А именно, продукция должна быть произведена и передана покупателю, за которую ожидается получение экономических выгод;

– даты признания выручки в налоговом и бухгалтерском учетах не всегда могут совпадать.

Так, в целях бухгалтерского учета согласно условиям договора купли-продажи продукции датой признания выручки будет дата оплаты, а для налогового учета – дата передачи продукции покупателю со склада. Или же в бухгалтерском учете выручка будет признаваться при отгрузке продукции со склада, о чем будет свидетельствовать дата ТТН-1, а для налогового учета – дата передачи покупателю после окончания транспортировки, так как перевозка продукции осуществлялась или оплачивалась организацией-продавцом. В итоге будет возникать временная разница, которая согласно постановлению № 1138 приводит к необходимости отражения в бухгалтерском учете отложенного налогового актива или обязательства.

Поясним это на следующем примере.

24 сентября 2018 года организация отгрузила 1000 штук телевизоров торговому объекту по цене 12 000 руб. за 1 шт., в т.ч. НДС – 2000 руб., себестоимость 1 шт. – 7000 руб. Согласно договору право собственности на отгруженные телевизоры сохраняется за продавцом до тех пор, пока покупатель их не оплатит. Оплата произведена 15 ноября. В налоговом учете датой признания выручки является дата отгрузки телевизоров торговому объекту.

В бухгалтерском учете производителя будут сделаны следующие бухгалтерские записи:

24 сентября 2018 г.

1) На величину отгруженной готовой продукции:

Д-т сч. 45 «Товары отгруженные» – 7 000 000;

К-т сч. 43 «Готовая продукция» – 7 000 000.

2) На величину НДС, входящую в цену реализации:

Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» – 2 000 000;

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 2 000 000.

3) На величину созданного отложенного налогового актива (10 000 000 х 18 % / 100 % = 1 800 000):

Д-т сч. 09 «Отложенный налоговый актив» – 1 800 000;

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 1 800 000.

4) На величину созданного отложенного налогового обязательства (7 000 000 х 18 % / 100 % = 1 260 000):

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 1 260 000;

К-т сч. 65 «Отложенное налоговое обязательство» – 1 260 000.

5) На величину начисленного налога на прибыль ((10 000 000 – 7 000 000) х 18 % / 100 % = 540 000):

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 540 000;

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 540 000.

15 ноября 2018 г.

1) На величину поступившего платежа за отгруженную продукцию:

Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – 12 000 000;

К-т сч. 62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 12 000 000.

2) На величину признанной выручки от реализации продукции:

Д-т сч. 62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 12 000 000;

К-т сч. 90/1 «Выручка от реализации продукции» – 12 000 000.

3) На величину признанной себестоимости реализованной продукции:

Д-т сч. 90/4 «Себестоимость реализованной продукции» – 7 000 000;

К-т сч. 45 «Товары отгруженные» – 7 000 000.

4) На величину НДС, входящую в цену реализации:

Д-т сч. 90/2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» – 2 000 000;

К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» – 2 000 000.

5) На величину прибыли от реализации продукции:

Д-т сч. 90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» – 3 000 000;

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 3 000 000.

6) На величину списанного отложенного налогового актива:

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 1 800 000;

К-т сч. 09 «Отложенный налоговый актив» – 1 800 000.

7) На величину созданного отложенного налогового обязательства:

Д-т сч. 65 «Отложенное налоговое обязательство» – 1 260 000;

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – 1 260 000.

Как видно из примера, все налоги, которые порождает отгрузка продукции (НДС и налог на прибыль), признаются именно в момент отгрузки, однако сама прибыль от реализации формируется только после получения денежных средств. Из-за этого в бухгалтерском учете от величины выручки был создан отложенный налоговый актив, а от величины себестоимости реализованной продукции – отложенное налоговое обязательство. Тем организациям, в которых велика роль частных собственников, целесообразно учитывать выручку от реализации таким образом, чтобы не показывать в системе бухгалтерского учета чистую прибыль, а значит, не выплачивать дивиденды.

Если в организации дата признания выручки в налоговом учете будет наступать позже, чем аналогичная дата в бухгалтерском учете, то отложенный налоговый актив будет создаваться по себестоимости реализованной продукции, а отложенное налоговое обязательство – по выручке от реализации продукции.

Вывод:

1) принцип начисления не обуславливает применение в бухгалтерском учете метода учета выручки от реализации продукции в момент отгрузки продукции. Он только лишь означает, что датой отражения выручки не обязательно должна быть оплата отгруженной покупателю продукции;

2) в настоящее время в РБ принцип начисления в налоговом и бухгалтерском учете не совпадает по количеству вариантов дат признания выручки от реализации.

В налоговом учете таких вариантов гораздо меньше, чем в бухгалтерском. Однако это дает прекрасные возможности бухгалтеру при разработке учетной политики учесть эти отличия, чтобы регулировать показатели финансовых результатов исходя из интересов не только налоговых органов, но и иных заинтересованных пользователей бухгалтерскими данными.

1 Закон РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З.

2 Приказ Минфина СССР «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению» от 1.11.1991 № 56 (далее – План счетов).

3 Постановление Минфина РБ «Доходы организации» от 26.12.2003 № 181 (далее – постановление № 181).

4 Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина РБ от 30.09.2011 № 102 (далее – Инструкция № 102).

5 Гражданский кодекс РБ.

6 Налоговый кодекс РБ (далее – НК).

7 Письмо МНС РБ «О направлении информации» от 03.01.2011 № 2-1-10/8.

8 Постановление Минфина РБ «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств» от 31.10. 2011 № 113.